雑草対策で後悔しないために。除草から予防まで15通りの方法を徹底解説!

お庭を舞台に、何度も繰り返される雑草との闘い。

雑草対策に悩み、雑草のしぶとさに負けそうな方も多いのではないでしょうか。

「どうせ生えてくるのならいっそのこと生やしたままでもいいのでは?」と思うかもしれませんね。

この記事を読むと、雑草が私たちにもたらす影響が分かります。

そして、15通りの雑草対策の方法とその雑草対策のメリット、デメリットを知ることができます。

最終的には、どの雑草対策を採用するか検討することができます。

「こんなはずじゃなかったのに」と後悔することのないよう、自分の理想に一番近い雑草対策を探しましょう。

もくじ

雑草による影響とは?

雑草を処理しない場合

手つかずの雑草地帯であることは様々な危険が伴います。

雑草はある時期になると、種子を飛散します。そのため、雑草を放っておくと雑草の生育範囲は広がって手が付けられなくなります。

また、背の高い雑草の茂みは見通しが悪く目隠しとなります。そのため、ごみのポイ捨てが増えたり交通事故の原因となったりします。

そして、茂った雑草は生き物にとって好都合。害獣や害虫の発生は避けられません。

こういったことから、雑草を処理しないとご近所トラブルに発展する場合があります。

雑草を処理する場合

雑草の処理には、時間と手間がかかります。

外で長時間作業することでの熱中症、雑草が原因の花粉症や切り傷、虫刺されなどのリスクがあります。

決して、貴重な時間を費やしてまで得たいものではありません。

また、雑草は刈れば刈るほど、一回り大きくなって生長すると言われています。

雑草が生えてきてから対処するよりも、雑草が生えないように予防することが大切です。

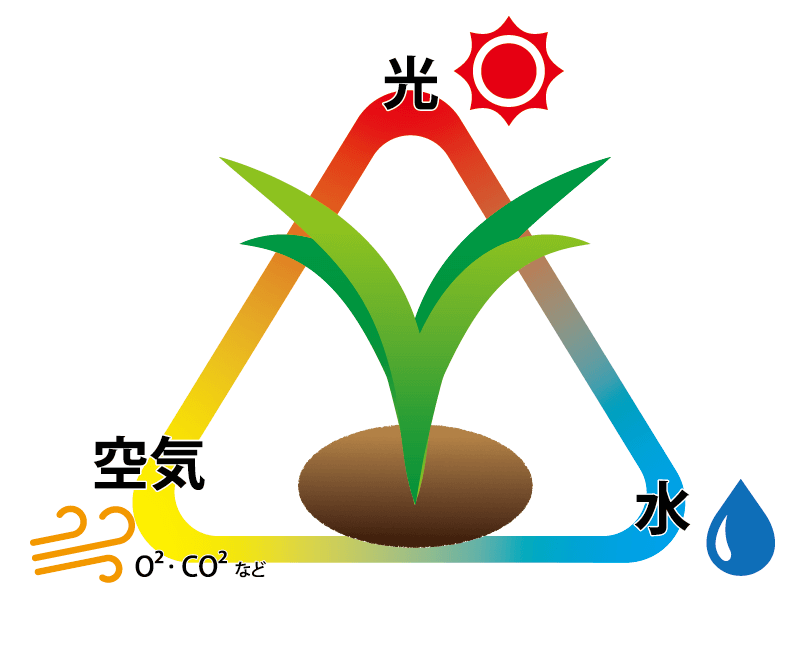

雑草が生える3要素とは?

雑草は、「空気」「水」「光」の3つの要素があれば発芽できます。

雑草対策をしたい場所は、多くの場合が屋外だと思います。

屋外だと「空気」はもちろんですが、雨水によって「水」が供給されてしまいます。

そのため、雑草対策の多くは「光」を遮断する方法が使われています。

雑草対策15選

「雑草対策」と言っても方法は一通りではありません。

費用や手間に大きな差があって、雑草対策としてあまり効果的でないものもあります。

色々な雑草対策の方法と、それぞれの特長を解説します。

1. 雑草対策:手刈り

|

定期的な草むしりです。一番シンプルな雑草対策です。 鎌やクワなど、手を使って人力で雑草を除去します。お庭周りではこの方法を使われている方も多いのではないでしょうか。

雑草が生えてきたらこまめに抜きとることが負担削減のポイントです。 |

|

定期的な草むしりです。一番シンプルな雑草対策です。

鎌やクワなど、手を使って人力で雑草を除去します。お庭周りではこの方法を使われている方も多いのではないでしょうか。

雑草が生えてきたらこまめに抜きとることが負担削減のポイントです。

手刈りの特徴

| メリット | デメリット |

| 費用があまりかからない | こまめに何回も実施する必要がある |

| 手作業のため細かな場所に対応できる | 日焼け、熱中症、花粉症のリスクがある |

| 準備する道具が少なく手軽 | 虫刺され、かぶれのリスクがある |

手刈りにおすすめなのは?

- やわらかくて草丈の低い、生えたばかりの雑草。

- 花壇や畑など、近くに植物が植えてある場合。

- 目地や敷石、側溝の周りなど、細かい抜き取りが必要な場合。

- お庭周りなど、目に付いたらすぐに抜き取りできる場所。

2. 雑草対策:機械刈り

|

半年~数か月に1回、刈払機のような機械を使って除草する雑草対策です。

草むしりでは対応できないような草丈や、広範囲の際に使用することが多いです。地上に出ている雑草だけを処理す |

石やフェンスなどの構造物が多い場所で機会を使用すると、傷がついたり思わぬ人身事故に繋がったりする危険があります。そのため、雑草の硬さや使用場所によって刃の種類を変更し、保護具を着用します。

半年~数か月に1回、刈払機のような機械を使って除草する雑草対策です。

草むしりでは対応できないような草丈や、広範囲の際に使用することが多いです。地上に出ている雑草だけを処理するため、現場にもよりますが年に2~6回程度は機械刈りを行う必要があります。

石やフェンスなどの構造物が多い場所で機会を使用すると、傷がついたり思わぬ人身事故に繋がったりする危険があります。

そのため、雑草の硬さや使用場所によって刃の種類を変更し、保護具を着用します。

草刈り機を使用する際の注意点はこちら▼

機械刈りの特徴

| メリット | デメリット |

| 費用があまりかからない | 害虫や害獣など、危険生物との遭遇 |

| 広範囲の雑草処理が短時間で出来る | 飛び石による車両や邸宅の破損 |

| 手刈りと比べて処理速度が早い | 日焼け、熱中症、花粉症のリスクがある |

| 振動障害、刃物によるケガのリスクがある |

機械刈りにおすすめなのは?

- 草丈の高い、広範囲にわたる雑草処理の場合。

- 除草剤が使用できない農地周りや畦畔など。

- 集落活動で一斉に雑草対策する場合。

3. 雑草対策:除草剤

|

薬剤を散布し、雑草を枯らし生えてこないようにする雑草対策です。 除草剤には即効性のものや、長期間効果があるもの、土壌に作用するものや、雑草の茎葉に作用するものがあり、雑草の種類や現場の状況によって使い分けが必要です。

薬剤なので、風に乗って周辺に拡散してしまう場合があります。農作物や花壇、住宅がある場合は、周辺への注意が必要です。 |

|

薬剤を散布し、雑草を枯らし生えてこないようにする雑草対策です。

除草剤には即効性のものや、長期間効果があるもの、土壌に作用するものや、雑草の茎葉に作用するものがあり、雑草の種類や現場の状況によって使い分けが必要です。

薬剤なので、風に乗って周辺に拡散してしまう場合があります。農作物や花壇、住宅がある場合は、周辺への注意が必要です。

また、ペットやお子様のいるご家庭はよく考慮して使用しましょう。

除草剤を使用する際の注意点はこちら▼

除草剤の特徴

| メリット | デメリット |

| 手間があまりかからない | 周辺の植物にも影響する |

| 費用があまりかからない | ご近所トラブルに注意する |

| 店舗で簡単に入手できる | 繰り返し散布する必要がある |

除草剤におすすめなのは?

- 近隣に花壇や畑、住居がない開けた空き地など。

- 時間や手間をかけずに手っ取り早く草を枯らしたい場合。

4. 雑草対策:コンクリート

|

石や土ごと埋めたてて防草する雑草対策です。

自分で設置するのは難しく、施工業者に頼む場合が多いため、材料とは別に工事費用がかかります。 |

|

石や土ごと埋めたてて防草する雑草対策です。

コンクリートの他に、モルタル・セメント・アスファルト舗装などがあります。

自分で設置するのは難しく、施工業者に頼む場合が多いため、材料とは別に工事費用がかかります。

土を埋めたててしまうため防草効果は高いですが、経年によりクラック(ひび割れ)が発生するとそこから雑草が生え、見た目が悪くなります。

また、コンクリートは撤去が難しく廃棄の際にも業者にお願いすることになり、将来的には撤去費用がかかります。

コンクリートの特徴

| メリット | デメリット |

| 車両の乗り入れができる | 設置・撤去に業者が必要 |

| 防草効果が高い | 設置・撤去の工賃がかかる |

| 平坦で歩きやすく多目的で使用しやすい | ひび割れからの雑草の処理が必要 |

コンクリートにおすすめなのは?

- 駐車場や駐輪場のスペースとして活用したい場合。

- コンクリートにした後、撤去の予定がない場合。

5. 雑草対策:防草舗装(固まる土)

坦にするとよいでしょう。斜面で施工すると、土を固めるために水をかけた時に、盛った土が流れ出す可能性があります。

専用の砂で土ごと覆って防草する雑草対策です。防草砂とも呼ばれます。

ホームセンターのDIYコーナーで手軽に入手できます。一見すると普通の砂に見えますが、練ったり水をかけたりすると次第に硬化します。

施工の前には、邪魔なものをできるだけ取り除いて土壌を平坦にするとよいでしょう。

斜面で施工すると、土を固めるために水をかけた時に、盛った土が流れ出す可能性があります。

また、作業途中で雨が降ってしまうと変に固まってしまうので注意が必要です。

下地の出来栄えに左右されるため、素人施工ではムラができやすいです。

防草土の施工方法はこちら▼

防草舗装(固まる土)の特徴

| メリット | デメリット |

| 店舗で簡単に入手できる | 整地が必要 |

| コンクリートと比べて費用がかからない | 施工ムラができやすい |

| 見た目が良い | 厚み不足や経年劣化で割れやすい |

| 変形した場所にも敷きやすい | 重くて運搬が大変 |

防草舗装(固まる土)におすすめなのは?

- 業者に頼らずに舗装をしたい方。

- 平坦で水の通り道がない場所。

- 小規模であり一気に施工できる場所。

6. 雑草対策:防草シート

|

除草シート、防草マットと呼ばれる場合もあります。 土壌を覆って遮光することで防草する雑草対策です。 防草シートの種類によって、1~20年と耐用年数にバラつきがあります。 埋め立てないので、健康な土壌を保持でき、防草シートをめくればいつでも土壌を使用できます。 |

|

生えている雑草の種類によって防草シートの種類を変更しましょう。

例えば、スギナなど地下茎にパワーを蓄える雑草には細かな対策が必要です。

正しく防草シートを選定し正しく施工すれば、長期間雑草を抑えることができます。

除草シート、防草マットと呼ばれる場合もあります。

土壌を覆って遮光することで防草する雑草対策です。防草シートの種類によって、1~20年と耐用年数にバラつきがあります。

そのぶん値段にもバラつきがあるため、シートの性能と合わせて選択する必要があります。

埋め立てないので、健康な土壌を保持でき、防草シートをめくればいつでも土壌を使用できます。

生えている雑草の種類によって防草シートの種類を変更しましょう。

例えば、スギナなど地下茎にパワーを蓄える雑草には細かな対策が必要です。

正しく防草シートを選定し正しく施工すれば、長期間雑草を抑えることができます。

防草シートの効果的な敷き方について▼

防草シートの特徴

| メリット | デメリット |

| 土壌の健康を損なうことなく維持できる | 水はけが悪い土壌では苔が生える |

| 施工方法を守れば防草効果が高い | 施工方法によって防草効果が大きく変わる |

| 砂利やタイル、チップなどと相性がいい | 寿命が来ると更新が必要 |

防草シートにおすすめなのは?

- 将来、植物や作物を育てる可能性がある場合。

- 土壌の健康を損ないたくない場合。

- 砂利やタイル、チップなどを敷設する場合。

- 頻繁に管理できない土地。

7. 雑草対策:人工芝

|

人工芝で土を覆って防草する雑草対策です。 人工芝とは、芝生に似せて人工的に作られた芝生です。

人工芝と防草シートを併用することで高い防草効果が期待できます。 人工芝は芝刈りの必要がなく、DIYで手軽に設置できるので、未経験者でも簡単に芝生の雰囲気を楽しむことができます。 最近は、本物の芝生のように色づかいが細かく肌触りがふわふわなリアル人工芝も販売されています。 庭だけでなく、室内やウッドデッキでも使用ができます。 |

|

人工芝で土を覆って防草する雑草対策です。

人工芝とは、芝生に似せて人工的に作られた芝生です。

人工芝と防草シートを併用することで高い防草効果が期待できます。

人工芝は芝刈りの必要がなく、DIYで手軽に設置できるので、未経験者でも簡単に芝生の雰囲気を楽しむことができます。

最近は、本物の芝生のように色づかいが細かく肌触りがふわふわなリアル人工芝も販売されています。

庭だけでなく、室内やウッドデッキでも使用ができます。

防草シート専門店イチオシの人工芝▼

人工芝の特徴

| メリット | デメリット |

| 芝刈りや施肥の必要がない | 初期費用がかかる |

| 常緑でいつも鮮やか | 冬でも枯れないので季節感がない |

| 日陰でも設置できる | 夏は直射日光で人工芝が熱くなる |

人工芝におすすめなのは?

- お庭、物干しスペース、ウッドデッキに緑のアクセントが欲しい方。

- 緑を取り入れたいが、管理の必要性に困っている方。

- ペットやお子様の遊べるスペースを作りたい場合。

8. 雑草対策:グランドカバープランツ

|

地被植物が土壌を覆うことで光を遮って防草する雑草対策です。

地被植物が雑草に負けてしまう可能性があるため、こまめに雑草を取ってあげる必要があります。 防草シートと併用することで、雑草を抑えながら植物を健やかに育てることができるため効率がよく、管理の負担が減ります。 |

|

地被植物が土壌を覆うことで光を遮って防草する雑草対策です。

代表的な地被植物には芝桜、クラピア、クローバー、ハーブ、ダイカンドラなどがあります。

地被植物が雑草に負けてしまう可能性があるため、こまめに雑草を取ってあげる必要があります。

防草シートと併用することで、雑草を抑えながら植物を健やかに育てることができるため効率がよく、管理の負担が減ります。

花をつける種類もあるので、お庭の雰囲気に合わせて選ぶのも楽しいですね。

地を這う植物にプラスして、ツツジやナンテンなど低木を植えれば植物の高低差を生かしたおしゃれなお庭にできます。

人気のグランドカバープランツ▼

|

|

|

|

ヒメイワダレソウ |

クラピア |

|

|

|

|

|

ネモフィラ |

アイビー |

アジュガ |

花苗と防草シートの併用にはこちら▼

グランドカバープランツの特徴

| メリット | デメリット |

| 雑草を抑えつつお花を楽しめる | こまめなお手入れが必要 |

| 防草シートと併用で被覆スピードUP | 地被植物の管理が必要 |

| お庭の景観が良くなる | 初期費用と、施工の手間がかかる |

グランドカバープランツにおすすめなのは?

- 植物のお手入れが苦にならない方。

- ガーデニングと防草を両立したい方。

- グランドカバープランツに適した土壌状態である場合。

9.雑草対策:砂利

|

土の上に砂利を敷き詰めて遮光することで、雑草を生やさない雑草対策です。 砂利よりも費用が安い砕石を使用することもあります。

また、砂利だけの施工では後々の管理が大変になります。 |

|

土の上に砂利を敷き詰めて遮光することで、雑草を生やさない雑草対策です。

砂利よりも費用が安い砕石を使用することもあります。

砂利で遮光するためにはある程度の厚みが必要です。

敷きたい面積にもよりますが、砂利の材料費、運賃が結構かかります。

また、砂利だけの施工では後々の管理が大変になります。

砂利の隙間から雑草が生えてくるので、防草のために敷いた砂利がかえって邪魔になって雑草の抜き取りに苦労します。

砂利と防草シートを併用することで高い防草効果が期待できます。

砂利を敷きたい方はこちら▼

砂利の特徴

| メリット | デメリット |

| 店舗で簡単に入手しやすい | 砂利だけでは防草効果が弱い |

| 雰囲気に合わせて色や形を選べる | 運賃がかかる |

| 多目的に使用しやすい | 定期的な補充が必要 |

| 見た目が美しい | 重くて運搬が大変 |

砂利におすすめなのは?

- 駐車場や駐輪場のスペースとして活用したい場合。

- お庭の雰囲気を素敵に演出したい場合。

10. 雑草対策:瓦チップ

|

土の上に瓦チップを敷き詰めて遮光することで、雑草を生やさない雑草対策です。 瓦チップとは、瓦を細かく粉砕しチップ状にしたものです。使用方法は砂利と同様で、ある程度の厚みで敷き詰めます。 チップの隙間から雑草が生えてくるのでチップ単体では防草効果が低く、後々の管理が大変になります。 防草のために敷いたチップがかえって邪魔になり、雑草の抜き取りに苦労します。 |

|

土の上に瓦チップを敷き詰めて遮光することで、雑草を生やさない雑草対策です。

瓦チップとは、瓦を細かく粉砕しチップ状にしたものです。使用方法は砂利と同様で、ある程度の厚みで敷き詰めます。

チップの隙間から雑草が生えてくるのでチップ単体では防草効果が低く、後々の管理が大変になります。

防草のために敷いたチップがかえって邪魔になり、雑草の抜き取りに苦労します。

瓦チップと防草シートを併用することで高い防草効果が期待できます。

瓦チップの特徴

| メリット | デメリット |

| 店舗で簡単に入手しやすい | 瓦チップだけでは防草効果が弱い |

| 色が鮮やかなのでおしゃれ | 鋭利な場合がある |

| リサイクル商品のため安価 | 定期的な補充が必要 |

瓦チップにおすすめなのは?

- 駐車場や駐輪場のスペースとして活用したい場合。

- 砂利よりも費用をかけずに施工したい場合。

11. 雑草対策:ウッドチップ・バークチップ

土の上に木材でできたチップを敷き詰めて遮光することで、雑草を生やさない雑草対策です。

ウッドチップは木の幹を細かく粉砕したもの、バークチップは木の皮を細かく粉砕したものです。

香りが良く消臭効果があり、犬の足に負担が少ないのでドッグランに採用されていることもあります。

|

|

| ウッドチップ | バークチップ |

ウッドチップ

バークチップ

チップは次第に土に還って腐葉土のようになるので、定期的にチップの補充が必要です。

また、チップだけの施工では後々の管理が大変になります。

チップの隙間から雑草が生えてくるので、防草のために敷いたチップがかえって邪魔になって雑草の抜き取りに苦労します。

チップと防草シートを併用することで雑草管理の負担を軽減できます。

ウッドチップについて詳しくはこちら▼

ウッドチップ・バークチップの特徴

| メリット | デメリット |

| 景観が良い | 軽いので風で飛ばされる可能性がある |

| 自然由来のため安心できる | 自然由来のため土に還りやすい |

| チップの上でペットが遊べる | 定期的な補充が必要 |

ウッドチップ・バークチップにおすすめなのは?

- 自然由来の雑草対策を選びたい場合。

- ペットの遊び場所にしたい場合。

12. 雑草対策:ウッドデッキ

|

ウッドデッキの設置により遮光することで、雑草を生やさない雑草対策です。

隙間から日光が差し込み、ウッドデッキの下から雑草が生える可能性があります。

|

|

ウッドデッキの設置により遮光することで、雑草を生やさない雑草対策です。

リビングの延長のようにウッドデッキを設置すれば広い空間を演出できます。物干しスペース、憩いの場、リラックススペースなど、使い方は様々です。

隙間から日光が差し込み、ウッドデッキの下から雑草が生える可能性があります。

ウッドデッキの下から雑草が生えると処理がとても大変なため、防草シートやコンクリートと併用するのがおすすめです。

ウッドデッキの特徴

| メリット | デメリット |

| 多目的スペースが増える | 設置・撤去に業者が必要 |

| リビングが広く見える | 設置・撤去に費用がかかる |

| 景観が良い | メンテナンスが必要 |

ウッドデッキにおすすめなのは?

- リビングを広く見せたい場合。

- 多目的スペースを増やしたい場合。

- 自宅のエクステリアをワンランクアップさせたい場合。

13. 雑草対策:熱湯

|

熱湯をかけて雑草を枯死させる雑草対策です。

広い範囲に熱湯をかける作業は想像以上に大変ですので、面積や状況に応じて他の雑草対策と使い分ける必要があります。 |

|

熱湯をかけて雑草を枯死させる雑草対策です。

熱により地表の雑草は枯死しますが、土壌を通過するお湯は温度が下がっていきます。

そのため、雑草の根までは枯らすことが難しいでしょう。根が残っていれば、また雑草は生えてくるので、一時的な除草となります。

広い範囲に熱湯をかける作業は想像以上に大変ですので、面積や状況に応じて他の雑草対策と使い分ける必要があります。

熱湯の特徴

| メリット | デメリット |

| 費用がかからない | 根が残るため除草効果は低い |

| 手軽に実践できる | やけどのリスクがある |

熱湯におすすめなのは?

- お湯を沸かす所から近い場所。

- 一時的な除草をしたい場合。

14. 雑草対策:重曹

|

水に溶かした重曹を雑草にまいて枯れさせる雑草対策です。

重曹や消石灰に含まれるナトリウムが雑草に吸収され、細胞壊死を促して枯死させます。 しかし、重曹の成分が雑草に浸透しにくいため、効果的に枯死させるには雑草を傷付けた後に重曹を散布する必要があります。 |

|

水に溶かした重曹を雑草にまいて枯れさせる雑草対策です。

重曹は食品や医薬品にも使用されるので、ペットやお子様が触れても安心です。

重曹や消石灰に含まれるナトリウムが雑草に吸収され、細胞壊死を促して枯死させます。

しかし、重曹の成分が雑草に浸透しにくいため、効果的に枯死させるには雑草を傷付けた後に重曹を散布する必要があります。

雑草を傷付けて重曹を散布する、と手間が必要なことと根まで枯らせないことを覚えておく必要があります。

重曹の特徴

| メリット | デメリット |

| 安全性が高い | 雑草を傷付てから散布する必要がある |

| 店舗で簡単に入手できる | 根まで枯らすことは難しい |

重曹におすすめなのは?

- 安全な雑草対策を選びたい場合。

- 一時的な除草をしたい場合。

15. 雑草対策:塩

|

塩を撒いて雑草を枯らす雑草対策です。

今後、植物を育てる予定のない方はそれでも構わないかもしれません。 |

|

塩を撒いて雑草を枯らす雑草対策です。

確かに雑草は枯れますが、同時に他の植物も枯れ、その土地では二度と植物が育たなくなります。

今後、植物を育てる予定のない方はそれでも構わないかもしれません。

しかし、塩分は土壌に浸透して成分が残ります。

土壌中にある住宅の基礎や配管を酸化させ、寿命を縮める原因になります。

塩分濃度が高くなった土地は、価値が下がってしまうこともあり得ます。

また、土壌中の塩分が雨水などで流れ出して影響を及ぼす可能性も考えられます。

ご近所トラブルや、大規模な土壌改良が必要になる場合があります。

このことから、塩で雑草を枯らすことはおすすめできません。

塩の特徴

| デメリット |

| 植物が育たなくなる |

| 土壌中の物の劣化が早くなる |

結局どの雑草対策が1番良いの?

「この方法が一番良い」と断言できる雑草対策はありません。

なぜなら、現場の状況はそれぞれ異なっており、どのレベルまで雑草を対策したいと思っているかもそれぞれ異なるためです。

「今は無理だけど、数年後には畑を再開しようと思っている」

「後継者が草取りに困らないように、きっちりと長年防草したい」

「雑草取りはしたくないけれど、植物は楽しみたい」

「タイルやチップを使用して、おしゃれな庭にしたい」

それぞれの考え方に適した雑草対策は異なってきます。

今はその土地を使用しないため雑草対策する場合でも、作物や植物を育てる可能性があるなら、土壌の健康を守りつつ防草する必要があります。

雑草対策にかける予算が決まっているなら、予算内に収まる現実的な雑草対策を採用する必要があります。

「自分にとって何が最優先なのか?」

コストを抑えることなのか、長年雑草を抑えることなのか。

自分が譲れないポイントを見つけて、雑草対策の方法を選択することが失敗しない近道です。

「雑草が全く生えてこない庭を作る」ことは難しいですが、

「雑草管理がグンと楽な庭を作る」ことはできます。

雑草管理が苦にならないよう、メンテナンスが楽なように雑草対策しておけば、お庭があることを楽しみながら雑草と向き合っていくことができますね。

20年の実績を誇る防草シート専門店「防草シート.com」

お庭周りの雑草対策で、防草シートを選ばれる方が増えています。

防草シート単体ではもちろんですが、砂利やウッドチップ、人工芝を採用する場合でも、その下には防草シートを入れることが一般的になってきています。

砂利やチップと土壌との隙間に、雑草の種子が飛来してきて発芽をしてしまうからです。

そこで、防草シートを敷く一手間で雑草を予防し、メンテナンスにかかる労力と時間をぐんと削減できます。

毎週末、貴重な時間を割いて草取りしていた頃にはもう戻れません。

自分に合った方法で、賢く雑草と向き合ってみてくださいね。

「防草シート.com」は、防草シートメーカー直営の通販ショップです。

公共工事や造園工事で使用される高品質の防草シートを取り揃えております。

雑草と長年向き合ってきた経験を生かして、防草シートを設計し販売しています。