雑草が生えない庭づくり|草の種類にとらわれない最強の方法とは

庭の雑草は季節を問わず活発に生えやすく、放置すると大変な手間がかかります。

特に春から夏にかけては気温や湿度が上がり、植物の成長が活発になるので勢いよく生長します。

伸び放題になると見栄えが悪くなるだけでなく、作業量が増えてますます手入れが後回しになりがちです。

雑草が生えにくい庭づくりを実現すると、草むしりに追われるストレスや労力を大幅に減らせます。

ここでは、雑草対策でよくある失敗例と、雑草に効果的なアプローチを整理しながら、庭をきれいに保つための実践的なポイントを紹介します。

庭の雑草対策の落とし穴

雑草を抑えるための対策はさまざまですが、中には逆効果になり想定外のコスト増を招く方法もあります。

失敗の原因をいくつか見ていきましょう。

砂利だけを敷く

雑草対策として砂利を敷く方法は一般的でお手軽です。

しかし、下地に防草シートを敷かずに砂利を敷くと、砂利の隙間から太陽光が入り、種子の発芽を抑えきれません。費用や手間の割に効果が低いです。

砂利や石を一度敷いてしまうと取り除くのも大変で、やり直しにくいです。最初から防草シートを併用したほうが失敗しにくくなります。

耐久性の低い防草シート

織物タイプで価格の安い防草シートを選ぶと、雑草の葉先や根がシートを貫通してしまう場合があります。

さらに紫外線で劣化しやすい素材は、経年でほころびが広がり、補修や張り替えをしなくてはなりません。

目先の費用だけを優先してしまうと、下地から雑草を生やしてしまうリスクが高まり、結果的に損をすることがあります。

雑草に合わない除草剤

除草剤を散布する方法は労力が少なく済みますが、作物に悪影響を及ぼす可能性を十分考慮しなければなりません。

農耕地用の除草剤を誤って家庭の通路や駐車場に使ってしまうケースも報告されています。法律で使用場所が定められている除草剤があるため、誤用によるトラブルには注意が必要です。

また、茎葉処理型の除草剤を散布しても、そこに存在する種子までを完璧に抑えることはできません。一時的に枯らしただけで再び雑草が生えてくる結果につながります。

除草剤に頼る場合は、適切な種類の選定やタイミングを押さえることが必須です。

庭に生える雑草の種類を選ばない!最強の方法

雑草の種類ごとに対策を立てようとすると、イタチごっこになりやすいです。

一種類を処理しても、別の種類が次々と生えてくるので堂々巡りが続きます。結果的に、手間が増えて庭の維持が負担になるという状況が起こりがちです。

また、中途半端な対処が継続的な出費や時間を生む原因になります。

例えば安価な資材を使い、短期間で効果が薄れて再施工を繰り返すと、トータルコストが高くなるケースが少なくありません。長く快適に過ごせる庭を目指すには、ある程度計画的な整備が大切です。

庭の雑草には防草シートが最強

多種多様な雑草に合わせた対策を行うのは限界があります。

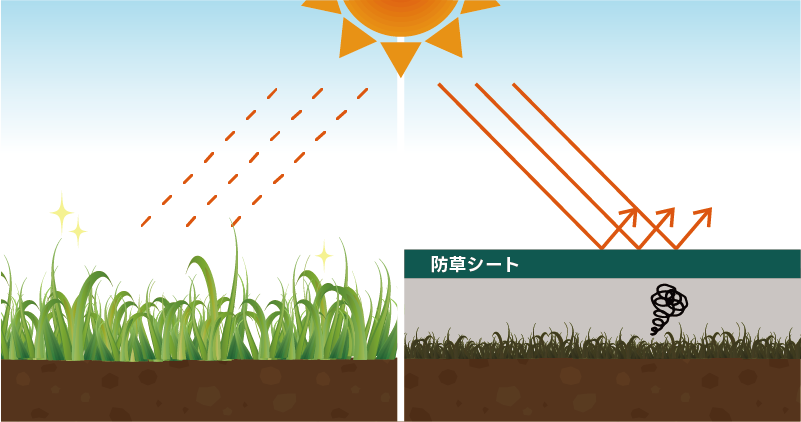

そこで、雑草全般が必要としている「光」を遮断することで雑草の発芽自体を抑える防草シートが注目されています。

雑草を抑える手段としてはかなり有効な手段ですが、選び方と施工を誤ると効果は大幅に落ちます。

ここではシートの選定方法や敷き方のポイントを確認します。

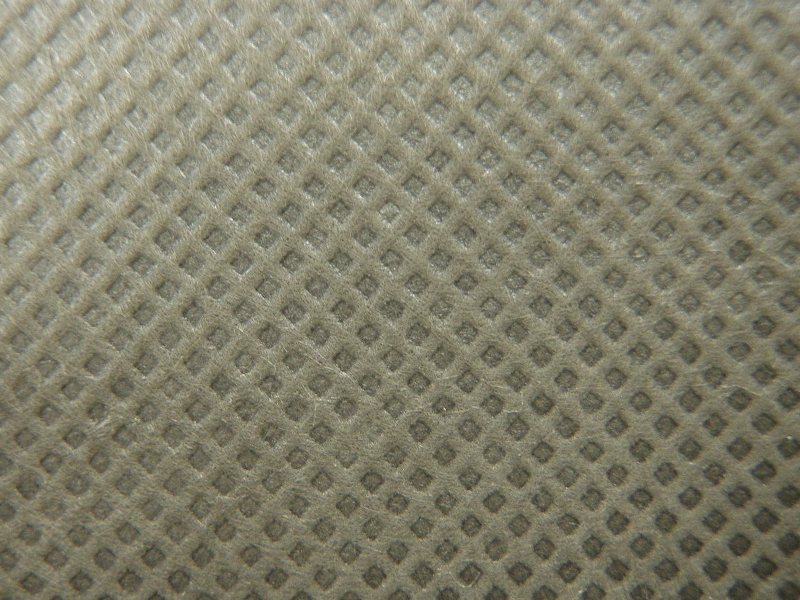

高密度の不織布シートを重視する

安価な織物系シートは長く使うほど織り目の隙間が緩み、草の根が突き抜けやすくなります。

安いシートは紫外線に弱く、手で引っ張るだけで破れるほど簡単に劣化する例もあります。

これを防ぐには、耐候性の高いポリエステル素材で作られた高密度なシートを導入するのがおすすめです。

また、織り目から雑草が生えてくることもあるので、織り目のない不織布のシートを選びましょう。

遮光率が99.5%以上あれば、雑草が光合成に必要とする日光を遮断できるため、雑草の成長を大幅に抑制できます。

シート表面の厚みや構造によって耐用年数が変わるため、可能な範囲で高品質なものを選ぶと結果的にコストを削減できます。

砂利・人工芝の下には砂利下専用草なしシートがおすすめ

「砂利下専用草なしシート」は、シートの上に砂利や人工芝など、何かを載せる前提で設計されています。

シート下に存在するスギナなどの厄介な雑草を物理的に抑え、シート上からの光を遮断して雑草の発芽を生物的に抑えます。

飛んでくる雑草の種を防ぐことはできませんが、たとえ砂利の隙間で発芽しても、土まで根が入り込まない構造になっています。

根や地下茎を深く張れないため、摘まんで引っ張れば簡単に抜けるのでメンテナンスが非常に楽です。

砂利の下に敷くことで光が当たらず耐用年数が長くなるので、一度施工すれば何年もの間雑草を気にせずにいられます。

敷設するときは、シート同士の重ねを10cm程度確保して、すき間が生じないように注意します。

また、止めピンの間隔が広すぎると、シートがめくれる原因になります。日々のメンテナンスを楽にするため、最初の施工を丁寧に行うことが大切です。

庭の雑草対策を楽しもう

防草シート単体でも十分な効果を得られますが、複数の雑草対策を併用するとお庭の維持管理がもっと楽しくなるでしょう。

初期費用はかかりますが、雑草だらけの庭から一変し、おしゃれな癒しの空間になるかもしれません。

防草シート×被覆材

防草シートの上に砂利や人工芝を敷く方法は、多くの場面で効果を発揮しやすい対策で、防草シートだけでは人工的な印象があるという方におすすめです。

防草シートによって光を遮断し、砂利や人工芝でシートの劣化を防ぎます。

見た目では防草シートが見えないので、自然で美しい景観を演出できます。

コンクリート

土壌を完全に塞ぐコンクリート舗装は、雑草が生える空間をなくす方法です。

駐車場や通路など、緑が不要な場所にこの手段を使うと、維持管理は非常に軽くなります。

ただし、庭全体をコンクリートにしてしまうと景観が味気なくなるので、デザイン性を気にする場合は部分的に別の素材を採用するなどの工夫が必要です。施工業者と相談して施工範囲を決定していきましょう。

植物×防草シート

庭全体をコンクリートや防草シートで覆うと、緑の要素が無くなり無機質な雰囲気になることがあります。

そこで、一部分だけ植栽スペースとして残す方法もおすすめです。

横に広がって成長するグランドカバープランツを植えると、雑草の侵入余地が減ります。

庭の一画には色鮮やかな花や低木を配置し、それ以外の場所は徹底的に雑草対策を行うというスタイルも人気があります。

まとめ

庭の雑草対策や除草方法でありがちな失敗を振り返りながら、防草シートを活用する考え方を紹介しました。

適切な資材選びと、定期的なメンテナンスを組み合わせると、庭の雑草管理の手間を大幅に抑えることができ、草取り不要の快適なお庭を作れます。

今回紹介した「砂利下専用草なしシート」はお庭の雑草対策にうってつけです。ぜひ防草シートの種類にもこだわって雑草対策をしてみてください。